网络负面舆情应对指南:从监测到处置,科学化解不踩雷

在信息高速流转的互联网时代,舆情早已不是企业专属的“公关课题”,而是个人做IP、品牌做运营、甚至普通人维护自身形象都绕不开的重要内容。它像一股无形的力量,可能在不经意间影响认知、左右态度,因此系统掌握舆情相关知识,学会科学应对,成为当下必备的生存技能。本文将跳出具体事件,从基础认知到实操方法,带你全面读懂舆情。

一、先厘清:舆情与舆论的核心区别

很多人容易将“舆情”和“舆论”混为一谈,但二者的边界其实清晰可辨,核心差异集中在4个维度:

主体不同:舆情是个体或群体的情绪、态度、意愿的总和,可能是藏在心里的想法,也可能是未公开的观点;舆论则是公众公开发表的、形成一定共识的言论集合,必须具备公开性。

状态不同:舆情是“多元分散”的,可能包含正面、中性、负面等多种情绪,彼此交错;舆论是“相对统一”的,是众多舆情中形成共鸣、被广泛传播的核心观点。

公开性不同:舆情可以是内隐的,比如消费者对某产品的隐性不满,未通过任何渠道表达;舆论必须通过平台公开发布,无论是社交动态、评论留言还是文章视频。

转化关系:并非所有舆情都会转化为舆论,只有当某类情绪或观点被大量用户认同、传播,形成集体共识时,才会从舆情升级为舆论;而舆论的形成,必然以一定的舆情为基础。

二、舆情的5个共性特点,读懂才能应对

无论舆情的触发点是什么,其传播和演变都遵循一定规律,掌握这些共性特点,能让应对更具针对性:

1. 公开性:一旦形成,便会通过各类网络平台扩散,覆盖范围随传播链条持续扩大,几乎无绝对隐私可言。

2. 非理性:舆情往往掺杂着公众的情绪宣泄,而非纯粹的理性讨论,尤其是负面舆情,容易被情绪带动,出现观点极化。

3. 传染性:在算法推荐和社交分享的加持下,舆情会以极快的速度扩散,短时间内就能形成广泛关注,且越有争议性,传播速度越快。

4. 滞后性:舆情的消退需要时间,即便相关内容被处理,其留下的认知影响仍可能持续存在,这也是“互联网有记忆”的核心体现。

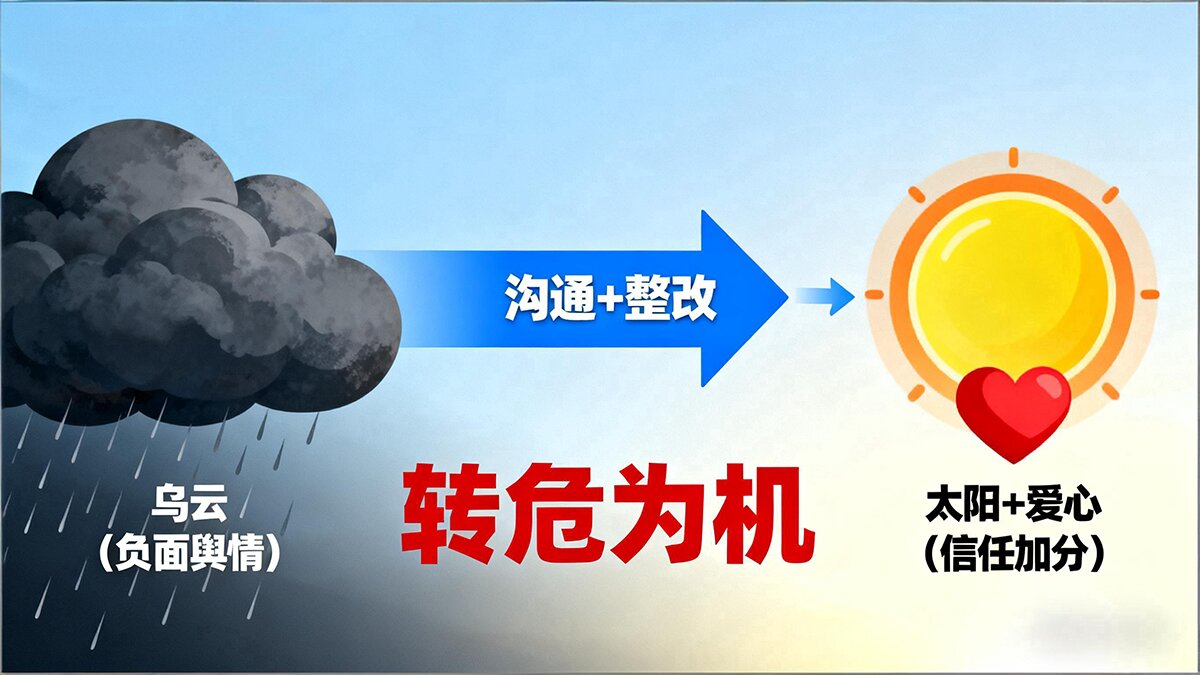

5. 可引导性:舆情并非不可控,通过科学的回应、事实的呈现和合理的沟通,能够引导公众情绪向理性方向转变,避免矛盾激化。

三、舆情监测:核心是“快”,关键在“准”

舆情监测是应对舆情的第一步,其核心目的只有一个——在舆情发酵初期发现问题,为后续处置争取时间。具体要把握3个关键:

监测目的:不是单纯“找负面”,而是全面捕捉与自身相关的各类信息,包括正面反馈、中性讨论和负面苗头,做到早发现、早预判。

工具选择:全网级别的舆情监测软件均为收费服务,核心优势在于毫秒级响应、多平台覆盖(社交、搜索、资讯等)和AI自动分类(正面/中性/负面),适合规模较大的企业或IP;中小企业或个人可利用平台自带的关键词订阅、话题关注等免费功能,精准监测核心渠道。

关键词设置:需覆盖核心主体(品牌名、个人IP名、产品名)、相关衍生词(谐音、简称、行业关联词)和风险词(负面评价常用词),避免遗漏关键信息;同时要定期优化关键词,根据业务变化和传播趋势调整。

四、舆情处置的3个核心原则,避免越处理越糟

舆情处置的核心不是“消除痕迹”,而是“化解矛盾、还原真相”,以下3个原则是避免处置翻车的关键:

1. 实事求是:面对舆情,无论正面还是负面,都要基于事实回应,不隐瞒、不夸大、不狡辩。隐瞒问题只会加剧公众不信任,而真诚承认不足、提出改进方案,反而可能赢得理解。

2. 疏堵结合:“堵”是指对明显侵权、造谣的内容,通过平台正规渠道投诉下架,合法维护权益;“疏”是指对公众的合理诉求、真实吐槽,通过沟通回应、解决问题的方式疏导情绪,而不是一味压制。单纯依赖“删帖”不仅可能涉嫌违法,还可能引发二次舆情。

3. 快慢得当:重大负面舆情需快速响应,在24小时内给出初步说明,避免公众猜测;但响应不等于仓促表态,若事实尚未核实清楚,可先说明“正在调查,后续会及时公布结果”,再根据核实情况给出详细回应,避免因信息不准确引发新的争议。

五、舆情长效防护:从“被动应对”到“主动管理”

真正成熟的舆情管理,不是等舆情出现才仓促应对,而是建立长效防护机制,将风险控制在萌芽状态:

1. 战略层面重视:将舆情管理纳入个人IP或企业的发展战略,而非单纯的“执行层面工作”,从产品设计、服务流程、沟通方式等源头规避风险。

2. 建立制度流程:明确舆情监测、上报、分析、处置的责任人与流程,尤其是规模较大的主体,可设立24小时值班机制,确保夜间或节假日舆情不被遗漏。

3. 积累知识储备:了解相关政策法规、行业规则和新媒体传播规律,具备基础的舆情分析能力,能快速判断舆情性质、影响范围和应对方向。

4. 重视公众沟通:日常注重与用户的互动,倾听反馈、解决问题,建立良好的信任关系。当舆情出现时,长期积累的信任会成为化解矛盾的重要基础。

结语

舆情的本质,是公众情绪与观点的集中体现。应对舆情的核心,从来不是“战胜舆论”,而是“尊重公众、还原事实、解决问题”。无论是个人还是企业,掌握舆情的基础认知、监测方法和处置原则,不仅能有效规避风险,更能在与公众的互动中建立信任、积累口碑。在信息透明的时代,真诚与负责,才是应对舆情的最好“武器”。

随便看看

- 2025-05-29突发舆情别慌!3 步教你把 “负面” 变成 “信任货币”

- 2024-07-16企业应对负面新闻的误区,错与对的抉择

- 2024-12-14矛与盾的较量:网络推广,刺破负面舆情的利器

- 2024-08-04舆情优化 - 舆情负面处理干货分享

- 2024-09-04黑猫投诉:和解与删除规则的解析